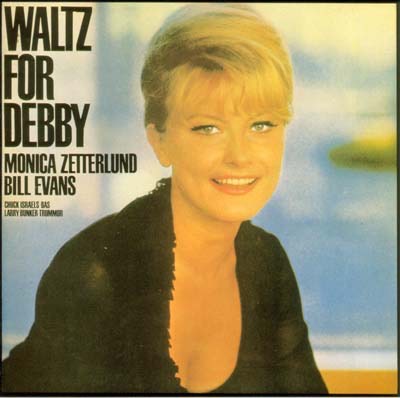

スウェーデン出身の歌手モニカ・セッテルンドが、ビル・エヴァンス・トリオと吹き込んだこの作品については、モニカの若き日特集盤を取り上げた時に書いてあります。チャック・イスラエル(b),ラリー・バンカー(d)が参加しております。

さて僕が持っているCDは1989年に国内発売されたものですが、解説は寺島靖国氏が書いております。恐らくは、氏が文筆活動を始めた初期の文章でしょう。ここで寺島氏と本盤の出会いを、氏が経営するジャズ喫茶を通して、書いております。この盤が日本に初登場した1974年は、輸入盤新譜の購入に忙しく本盤を買い逃したとか。その後リクエストがあり困っていた状態が解消されたのは、1981年の国内再発の時のことだったそうです。その時の氏のジャズ喫茶で掛かる本盤は、あくまでエヴァンスのピアノが目的であったようです。

僕はあくまで歌手モノとして購入した盤であります。

エヴァンスは、僕が敬遠しているジャズ・マンなのです。大方の人は、ジャズ聴き始めの頃は大物ミュージュシャンを一通り聴くものでしょう。その中から、自分に合ったミュージュシャンを探していくものでしょう。

僕も同様の道を通り、エヴァンスの大名盤とされているリヴァーサイドの諸作は、ジャズ聴き始めの大学時代にLPで買ったのでした。そして結果として、あのエヴァンスの世界には入れなかったのです。好き嫌いとか、分かる分からないの前に、あの空間に入れなかった。その後何度か取り出して聴いてみたが、結果は同じでした。

CDを中心に聴くようになってからは、完全にエヴァンスとの関わりが消えていきました。しかし心の中では、いつかは熱心に聴く存在になるのであろうとの思いが、常にあったのです。

2000年頃から欧州ピアノを聴くようになりましたが、悪い言い方をすればエヴァンスもどきのピアニストばかりなのでしょう。「もどき」は気軽に聴けたが、しかし「本山」にはなかなか足を踏み入れる気にはならないのです。もしこの「今日の1枚」があと10年続くならば、ひょっとしたらエヴァンス大特集を行うほどの、心境の変化が起きているかもしれません。

さて本題。この作品におけるエヴァンスの役割は、伴奏ピアニストという存在の他には、モニカの歌声に悲しみを与える役割があったと言えるでしょう。全10曲中、スウェーデン語で歌っているのが4曲。タイトル曲もスウェーデン語で歌っておりますが、それ以外はスウェーデン民謡のようです。ここでの素朴さと哀調の表現において、モニカとエヴァンスの共演の意味があると言えるでしょう。