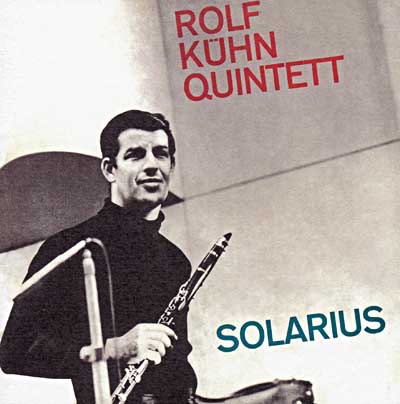

ロルフ・キューンはケルン生まれのクラリネット奏者であります。欧州ジャズ・ファンにとっては、この作品は憧れの存在だったのでしょう。彼の1960年代の作品に関しては、かつては高額で取引されているオリジナル盤を買わなければ、聴くことが出来ないものでした。今から1年半ほど前にCD化された時には、大いに話題になりました。

1929年生まれのキューンは、ライプチヒ音楽院でクラシックのピアノを学んでいましたが、後にクラリネットに転向しました。ダンス楽団やRIAS放送局ビッグバンドでの活動を経て、1956年に渡米し、ベニー・グッドマン楽団に在籍したりして活動しておりました。1961年にドイツに戻り、ハンブルグの北ドイツ放送オーケストラを率いていたりしたので、米独での活動は高い評価を得ていたのでしょう。彼のクラリネットの演奏は、アイドルであったグッドマンのスタイルからコルトレーンまで、幅広いものだったとのことです。

そんな時期に彼が吹き込んだこの作品は、Michael Urbaniak(ss,ts),Joachim Kuhn(p),Klaus Koch(b),そしてCzeslaw Bartkowski(s)との録音です。

私がネタ本にしている「ヨーロッパのジャズ・ディスク1800」の冒頭のカラー・ページには、6名のヨーロッパ通の方々が10枚の作品を挙げ、コメントを寄せています。その中で山口氏が「ヨーロッパ・ジャズの魅力を一口に言えば楽器のテクニックのすばらしさと、ピーンと張りつめた緊張感ではないだろうか?」とコメントしております。

私がヨーロッパ・ジャズに本格的に接し始めたのは、1990年代後半から多くの作品が復刻されてからのことです。丁度このコーナー開設と時期が一緒なので、そんな作品の多くがこのコーナーに掲載されています。そんな作品と出合ってきた中で、先の山口氏のコメントを感じた場面が数多くありました。

しかし今回取り上げたロルフ・キューンの作品ほど、この言葉を意識したことはありません。というより、この言葉はこの作品を言い表したものとさえ感じてしまいます。またこの作品はコルトレーンの影響云々を言われる作品ですが、その中身はロルフのしっかりとしたオリジナリティで固まっています。ジャズ・マンにオリジナリティを感じる場合の多くは、音色やフレージングからくるものです。存在自体に強い個性を感じるのは、一握りの方々だけ。この作品で聴けるロルフは、まさしくその一握りに通じるものがあります。

全ての曲についてコメントしたいのですが、冒頭の3曲だけを取り上げてみましょう。最初は『Minor Impressions』というアップテンポのブルース曲。新主流派の匂いが強いブルースで、冒頭のリフが印象的です。突っ走るサックスに続いて登場するロルフのクラリネットは、まさに山口氏のコメント通りの内容です。そしてコルトレーンの影響を自分のスタイルにまで仕上げた、神秘性を感じる演奏になっています。また弟のヨアヒムのピアノは、暗闇から差し込む重たい光のような演奏であります。普通のミュージュシャンには決して表現出来ない、アップテンポのブルースになっています。

2曲目は、タイトル曲。ピアノの乾いた響きから始まるバラッドです。すぐにロルフが登場しますが、少し引いて演奏しているのですが、その訴えは聴く者に突き突き刺さってきます。悩みを全て演奏しているようですが、部屋には美しい風が漂ってくるようです。

3曲目は『Sie Gleicht Wohl Einen Rosenstock』です。モードの手法で演奏されている曲で、重たいベースから始まります。その後のクラリネットとソプラノ・サックスのハーモニーは、アメリカの作品では決して味わえないものです。サックスのソロに続くクラリネットは、ゆらゆら漂いながらも粒がたっている演奏です。そしてピアノを挟んでの、サックスとクラリネットの絡みに至っては、思わず立ち上がってしまう興奮感を味わうものです。その後も素晴らしい演奏が3曲続きます。

山口氏の言葉を実感すると共に、「ヨーロッパ・ジャズの金字塔」という謳い文句に嘘偽りなしと頷いてしまいます。私が今まで聞いたヨーロッパ・ジャズの作品の中でナンバーワンと自信を持って言える作品です。