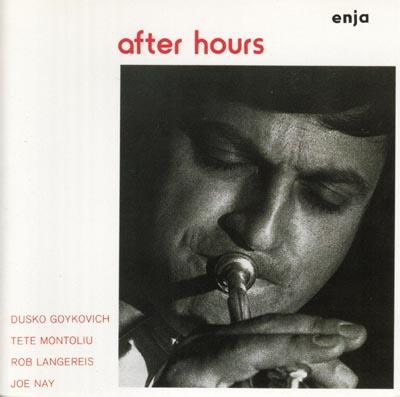

日本のジャズ・ファンの中で特に欧州好きでは無い人にも有名な欧州ミュージュシャンと言ったら、この作品の主役ダスコ・ゴイコヴィッチ(tp)と、ピアノで参加しているテテ・モントリューの名前が真っ先に挙るのではないでしょうか。

1966年の「スウィンギン・マケドニア」でその名前が知られるところになり、この作品でヨーロッパのマイルスというイメージで誰でも知る存在に、ダスコはなりました。 またテテも、ジャズ喫茶での大人気になったこの盤で、一躍その名を知られるようになったのです。

実はこのお話、渋谷のジャズ・レコード専門店ジャロの店主から聞いたこと。この作品が日本に輸入された当時に、某楽器メーカー系レコード店に勤務していた店主は、この作品を大プッシュし大量に売ったらしい。客の中には多くのジャズ喫茶店主が含まれており、その意味からジャロの店主は「俺がこの二人の名前を世に知らしめたんだ」と、自慢しておりました。

レコードにとって重要なのはA面の1曲目。テテの刺激的なシングル・トーンの出だしから始まる「ラスト・ミニット・ブルース」は、この部分だけでこのアルバムを印象深いものにしています。ピアノに続きベースとドラムが絡み、唾飛びしるようなダスコのペットへと続く展開は、当時ジャズ喫茶で聴いていた人にとっては、読んでいた本を持つ手を離し、誰もが体を揺さぶって聴き込んだことでしょう。軽快なバラッドを挟んで、ダスコの名曲「老いた漁師の娘」へと続き、A面が終了。

ミディアム・テンポのワルツであるこの曲のダスコのミュート・トランペットが、欧州のマイルスと評してダスコの名が広がったのでしょう。電気マイルスを歓迎しながらも何か淋しさを抱いていた人々の心を、直撃したのでしょう。もちろんB面も良いデキすが、この圧倒的なA面によって、ジャズ喫茶発の大人気盤になっていきました。