イタリア人のこのピアニスト、アントニオ・ファラオについての情報は、1960年代から活躍しているマルチ・プレーヤーのフランコ・アンブロセッティが書いたライナー・ ノートから得るしかありません。それによると、フランコが1970年代末にまだ13歳のファラオの演奏に接したことがあるそうです。それは、驚くべき演奏だったとか。1986年にはレコーディングでファラオと仕事をした時に、彼は常に完璧を求める演奏家になっていたそうです。それ以降何度も一緒に仕事をしているそうですが、ファラオの演奏は決して “誰々風”ではなく独自の世界を追い求めているものらしいです。まぁ、アルバムに書いてあるのですから、悪くは書かないでしょうけどね。

また、フランコとファラオがダニエル・ ユメールとクラブでの仕事を終えた後の食事での、エピソードが面白いですよ。ファラオが “バークリーに4年間行ってこようと思うんだ”とユメールに話したところ、ユメールは突然笑い出し、次のように答えました。“バークリーで何をしたいんだ?教えたいのか?”

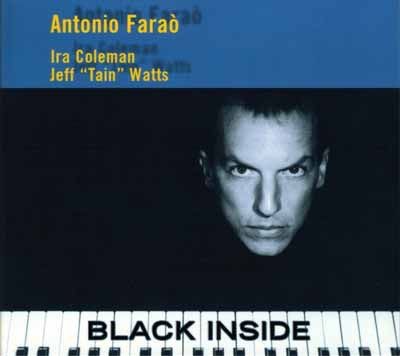

さてこのアルバムは、ベースにアイラ・コールマン、ドラムにジェフ・ワッツを迎えて吹き込んだトリオアルバムです。“先生”の演奏は如何なるものでしょうか?

難解とも違うのだよな。テーマなりアドリブのメロディを弾いた次の瞬間には、音楽専門用語は解らないが、スケールを早弾きするような感じで、ピロピロピローーーーーーっとなってしまいます。これを繊細な演奏と称するのかは、 その人の感受性によりますね。オリジナルの“memories”での綺麗なメロディを純粋に弾いてる場面や、“basel”で例のピロピロピローーーーーーのあいまに出てくるラテン風のメロディを聞かせてくれる辺りに、僕は興味を覚えました。

話しズレますが、僕のイタリアの男性のイ メージは、陽気で側にいる女性は片っ端から口説くというものなのです。ジャケットのファラオのイメージは、真面目で常に何かを真剣に考えている感じです。もうほんの少し僕のイタリア人の印象が加われば、僕のアンテナに引っかかるミュージュシャンになるでしょうね。