Dear Lord (John Coltrane) (5分36秒)

【この曲、この演奏】

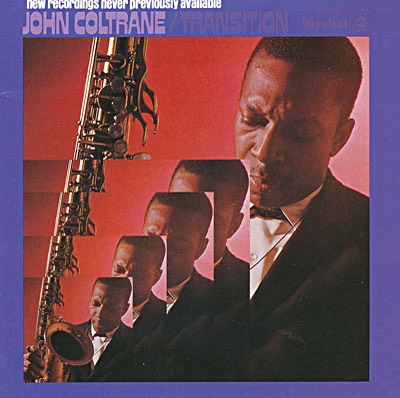

アルバム「トランジション」は決して寄せ集め盤ではないものの、発売が1970年であり、注目度が高い作品とは言えないものです。しかしながらその内容の良さ、そして1965年中頃の演奏との位置付けもあり、魅力があるアルバムであります。

そんなアルバム「トランジション」に収録されたこのバラッド、ライブでの演奏記録も見当たらない(資料07)ため、「Dear Lord」という曲の認知度は低いと言えますが、この曲を愛している方も多いのも事実と言えるのでしょう。

この日にこの曲に取り組み、11回の試みの後に、本テイクとなるこの12回目が演奏されました。

さてその演奏ですが、この曲が持つ敬愛の崇高さ、その美しさが、四人の演奏の中に溶け込んでいます。この美しさをひたすら追い求めるコルトレーン、惚れ惚れとする姿です。

9回目の演奏と比べると、その熟成度合いが深まっております。

【エピソード、ジョー・ゴールドバーグの著書から その7】

1965年に刊行されたジョー・ゴールドバーグの著書「Jazz Masters Of The Fifties」の中の、コルトレーンに関する思慮に富んだ文章の日本語訳が資料04にあるので、数回に分けて掲載する。

コルトレーン・グループで長年演奏してきたマッコイ・タイナーは、コードを扱わせたら天下一品のピアニストだった(「マッコイはとても美しい、抒情的なセンスを持っている。彼がバンドに欠けている部分を補っているんだよ」)。

同じくエルヴィン・ジョーンズは、火の出るような焦燥的なプレイプレイで知られる現代的なドラマーで、いろんな意味で現役ナンバー・ワンと言っていい。「私でさえ、彼にはついていけないよ」とコルトレーンは面白がって言った。「エルヴィンはいろんなリズムを使うんだ」

コルトレーンはまったく同一の特徴について、ある批評家には絶賛され、ある批評家にはこき下ろされるという事実に戸惑いを隠さない。コルトレーンの作品に対する反発はヒステリックな論調を帯びる傾向があり、無秩序、虚無的、理解不能、混迷、無定形、ナンセンスといった言葉や、世にもおぞましい”アンチジャズ”という造語まで持ち出してとことんこき下ろされる。コルトレーンのアプローチに関して、比較的妥当な問と言えば、どの曲であっても、過激なまでに長尺なソロや、掛留音(コルトレーンは”ヴァンプ”と呼ぶ)の使用、パフォーマンスにおける感情変化の乏しさ、くらいだ。

【ついでにフォト】

2015年 みなとみらい

(2021年6月30日掲載)