Cherryco (Don Cherry) (6分46秒)

【この曲、この演奏】

ドン・チェリーとの二日間のセッションは、チェリー作の曲から始まりました。

資料07によりますと、アトランティックの正式録音記録によれば、この曲名は「Cherryco」と一緒に「Untitled Opus #1」とも書かれているとのことです。また「Cherryco」は有名曲の「Cherokee」に引っ掛けて付けられた曲名であり、「Cherokee」との音楽上の関連性はないとのことです。

これから想像すると、この録音の時点では曲名までは考えてなく「Untitled Opus #1」としたけれど、冗談でチェリーの名前に引っ掛けて「Cherryco」と誰かが言ったのでしょう。

コルロレーンのこの曲の演奏記録は、本セッションだけです。

曲はまさにコールマン - チェリーの世界であり、その演奏は自信に満ち覇気のあるチェリーが光っています。問題となるのはコルトレーンの演奏で、空回りしている、と感じる方が多いのも事実であります。私には、今後の進むべき道、そして自分のバンドの構想、そんな考えをここでの演奏にぶつけているコルトレーンを感じます。

【エピソード、本セッション、ドン・チェリー】

アトランティックの正式録音記録には、このセッションはドン・チェリーのリーダー・セッションとあったとのことだ。(資料07)

1950年台半ばからプロ活動を始めたドン・チェリーは、1950年台後半からオーネット・コールマンのバンドで、ジャズ界に重要な作品に参加していた。「Something Else!!!!」「Tomorrow Is The Question!」「The Shape Of Jazz To Come」「Change Of The Century」などである。これらの作品を聴いていたコルトレーンが、ドン・チェリーに興味を持ったのは当然のことと言えよう。

私見だが、ドン・チェリーとの共演はコルトレーンの強い希望によって実現できたのだと思う。

さてこのセッションについて資料09には、厳しい見解が書かれている。

オーネット・コールマンこそ、コルトレーンにとって常に気になって仕方ない存在であった。特にレギュラー・グループ結成に難航していたこの時期、そのスポンティ二アスな革新性は、まさに羨望の的であっただろう。しかし、実際オーネット・バンドをコンセプトごと借りて来た本作は、例えばマイルスの偉大なコーディネーターぶりとは対極の苦悩の涯てに得た自前の言葉でしか語り得ない、コルトレーンの哀しい性を晒け出している。特筆すべき点は、後年、もう一つの顔となったソプラノ・サックスの初使用ということのみだ。(資料09より全文引用)

このコメントが指摘する点を少し角度を変えてみれば、このセッションの重要性が浮かび上がってくるのではと、私は考えている。

コルトレーンのドン・チェリーとの共演は、7月8日との二日間に渡ったこのセッションだけである。

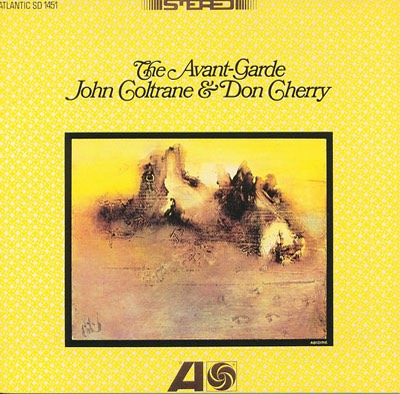

【ついでにフォト】

2005年、香港

(2020年8月6日掲載)