Dear Lord

(John Coltrane)

(5分18秒、テイク9)

【この曲、この演奏】

心に染み入る素敵なバラッド・ナンバーをいくつも書いてきたコルトレーンですが、この「Dear Lord」もそんなバラッドの代表的な曲になります。その演奏記録なのですが、本セッションだけです。(資料07)

この日に12回のテイクを重ねました。アルバム「トランジション」に収録されたのは、最後のテイクです。この本テイク以外に最後まで演奏されたと思われるの、3回あります。

最初のテイクがブレイクダウン、2回目は最後までの演奏となったようです。そして3回目から8回目までの6テイクは、ブレイクダウンやフォルススタート、9回目のテイクが最後までの演奏です。

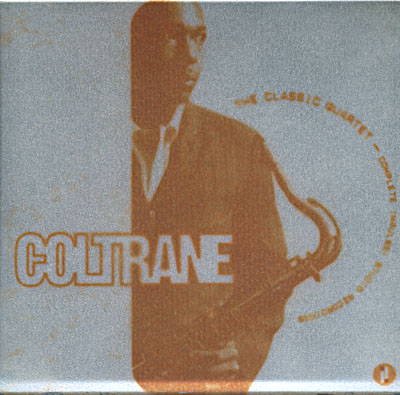

MPD 8-280 「The Classic Quartet – Complete Impulse! Studio Recordings,」(1998, 8CD)に、この3回目から9回目までの7テイクが、一つの流れとして収録されています。

3回目 フォルススタート

テナーサックスとシンバルの一音で終わり

4回目 フォルススタート

カルテットでの演奏進めるもメンバー間の、特にピアノのテンポ合わず、数秒ほどで終わり

5回目 ブレイクダウン

やはりメンバー間でのテンポでお悩みのようで20秒ほどで終わり

6回目 ブレイクダウン

まだまだしっくりこないのか、46秒で終わり

7回目 フォルススタート

8回目 フォルススタート

両テイク共に一瞬で終わり

この流れで9回目の演奏が始まりました。日曜日の昼食後の穏やかな日差しを感じさせる、敬愛に包まれたこの曲を、コルトレーンは丁寧に歌い上げています。マッコイのソロの前後でコルトレーンは2回演奏していますが、どちらもメロディを切々と歌い上げていくものです。聴いていて心が安らぐ演奏なのですが、コルトレーンとしてはもっと良くなるはずとの思いがあったのでしょう。これでOKとはなりませんでした。

【エピソード、ジョー・ゴールドバーグの著書から その6】

1965年に刊行されたジョー・ゴールドバーグの著書「Jazz Masters Of The Fifties」の中の、コルトレーンに関する思慮に富んだ文章の日本語訳が資料04にあるので、数回に分けて掲載する。

コルトレーンの音楽的アイディアの集大成的レコードが作られたのは、(ジミー・)ギャリソンがメンバーに加わってからだが、これは驚くに値しない。コルトレーンの場合、メンバー交代が即座に音楽的発見に反映されてきたからだ。どんな音楽的発見も、人の入れ替わりによってすぐに表面化した。様々なメンバーの加入と脱退を繰り返しながら、コルトレーンは周囲の才能ある若いミュージシャンたちで固めていった。

「私はいつも模索している」とコルトレーンが説明する。「異なる音楽の表現方法をね。まだまだ人前で演奏できる形にはなっていない」。彼は以前、こう言った。「メロディが弾ける、パーカッシブな楽器をグループに加えたい。例えばギターとか」。こうして加わったのがウェス・モンゴメリーだったが、すぐにセット間の休憩時間よりも、ソロが回ってくるまでの待ち時間の方が長いことに気づいて、グループを去った。

少しの間、二人目のベース奏者として、ペンシルヴァニア州ハリスバーグ出身の傑出したベーシスト、アート・デイヴィスが参加していたこともあった。ベースの使い方に関する新しいアイディアがひらめくと、コルトレーンはデイヴィスの自宅まで車を走らせ、練習セッションに連れていくのが習慣になった。だが、デイヴィスはツアーを嫌い、ミューヨークに留まることを望んでいた。ジャズに縛られない活動をするために。コルトレーンは都合がつくときはいつでもデイヴィスを起用した。「トレーンは音楽のことしか考えていなかったな」とデイヴィスは言う。「ツアーから戻ってきたトレーンが、電話してきて言うんだ。『ヴィレッジ・ヴァンガードの初日は今晩だぞ』ってさ。『今晩かい』と私は言い、今日はよそで仕事があると彼に伝えることになる。彼が事前に知らせてくることはまずなかった。おかげで私は自由でいられたよ」。

ワン・ベース体制で公演中のニューヨークのある晩、私がなぜデイヴィスがいないのかと尋ねると、コルトレーンはちょっと困惑しながら「アートは多忙な男なんだ」と答えた。そんなわけで、彼がライブの広告を打ったときには、「コルトレーン・グループ」の呼び方を用いていた。「安全策さ」とコルトレーンは言った。

【ついでにフォト】

2015年 みなとみらい

(2021年6月29日掲載)