Walkin’

(Richard Carpenter)

(7分8秒)

【この曲、この演奏】

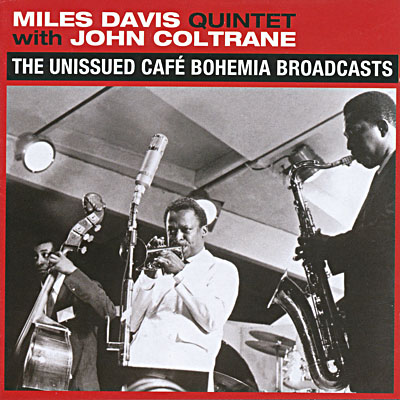

コルトレーンがマイルス・バンドでのライブで何度も演奏し、そして自身のライブでも演奏したことがあるとのこの曲が、カフェ・ボヘミアでも登場しました。

まずは堂々たるマイルスとリズム陣によるテーマで演奏が始まり、ここでのコルトレーンは色付け程度の役割です。すぐにマイルスの少し焦りがあるかな、でも余裕感だなと感じるソロとなります。この後のコルトレーンのソロは、ここでのこの曲の演奏というよりも、今後の自分のソリストとしての発展の可能性を試しているのかなとの演奏です。

そのコルトレーンのソロを、ガーランドがやけに力を入れたリズムで終わらせ、すぐさま自分のソロに入っていきます。この後にベースやドラムスに光を当てながら、再びテーマとなって、演奏が終わっていきます。

この時期の、この日の演奏と考えると、実に興味深いものでした。

【エピソード、ダウンビート誌1958年10月16日号 その6】

コルトレーンは決して忘れない。マイルスとモンクは間違いなく、自身の成長を支える二本の柱だった。

「マイルスとモンクは私にとってかけがえのないミュージシャンだ」とコルトレーンは言う。「マイルスが今日のミュージシャンに与えている影響は計り知れない。彼が踏破していないハーモニーの領域はほとんどない。彼の美しいプレイを聴くだけで目の前が開ける。私が何をひらめいても、マイルスとモンクがすでにやっていることに気づくんだよ」

「彼から直接学んだこともある。マイルスには代理コードの選択における可能性と、新しいコード進行を教わった」

マイルスとモンクのグループの創造的空気をたっぷりと吸ったコルトレーンは、これまで以上に一匹狼的な印象を強めていた。一九五八年の初め、マイルスのグループに再加入。その後の数ヶ月間で、彼が他のジャズ・ミュージシャンに与える影響は急激に高まった。プレスティッジやブルーノート、それにマイルスと一緒にコロンビアに吹き込んだ彼の作品はいずれも、熱っぽい論争を巻き起こしている。

ダウンビート誌、一九五八年十月十六日号、16-17ページより(資料04)

【ついでにフォト】

2005年 香港 (2023年4月30日掲載)